Убеждение в том, что дарвинизм не совместим с верой в Бога, свойственно не только атеистам, но и многим христианам, включая и вполне авторитетных. Многим, но не всем. И один из таких редких одиночек, кто, веруя в Единого Создателя, готов не только примириться с выпавшей на нашу долю эволюцией, но и аргументированно вписать ее в классическое богословие, — профессор богословия Джорджтаунского университета, директор Центра по изучению науки и религии Джон Хот.

Не воробей

«Склонность» слов менять свои значения (со временем или угодив в другой язык) хорошо известна. Гораздо менее изучен другой феномен: когда слово, с рождения получившее четкий смысл, веками служит не по основной «специальности», а в переносном смысле — как оскорбительный диагноз, например. К таким словам, чья простота обманчива, а трудовая книжица на удивление бедна метаморфозами, относится понятие «атеизм».

Казалось бы, что тут неясно: ἀ — «без», θεός — «Бог», безбожие оно и есть безбожие; речь или об отсутствии логического субъекта разговора, или о том, что кое-кто не верит в (отрицает) Бога. Однако, начиная со времен Эллады, где это слово было произнесено впервые, и до — условно — Просвещения XVIII века, под брендом «атеизм» в употреблении ходило что ни попадя. Обычно с его помощью клеймили, оскорбляли и выносили, как Сократу, смертный приговор. Притом что сам «атеист» против обвинения в безбожии, как правило, искренне и, главное, резонно возражал. Даже скептичный Сократ отказался носить это звание.

Свое прямое, а не переносное, значение «атеизм» обрел относительно недавно — когда появились люди, пытающиеся доказать, что нет ни Бога, ни богов, ни вечной жизни, ни страшного суда. А только случайная игра случайных атомов.

Против всего святого

Такой — буквальный, настоящий, абсолютный атеизм нередко также ходит в паре с почетным уточнением: «научный». Причина в том, что чаще остальных доказывать бессмысленность Вселенной горазды почему-то именно ученые мужи. В фундаменте их атеизма — так уж случилось исторически — учение биолога-натуралиста Чарльза Дарвина об эволюции, которое и разделяет, и пропагандирует всякий уважающий себя научный атеист. Культ Дарвина в их среде сопоставим с авторитетом, каковым у коммунистов пользуется Карл Маркс.

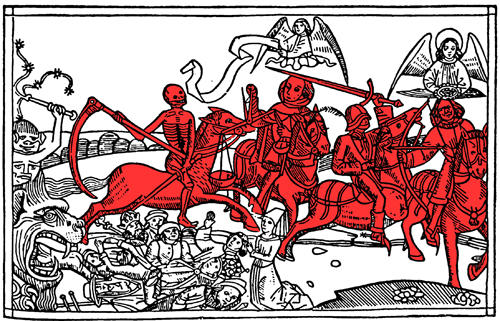

Нередко применительно к научным атеистам мы слышим и другой эпитет — «воинствующие». Что любопытно, он совсем не фигурален. Действительно, официальным неодарвинистам, включая умнейших из них, свойственна серьезность, едва ли отличимая от фанатизма, религиозного в том числе. Американский философ Дэниел Деннет, британский генетик и автор научно-популярных книг Ричард Докинз, американский публицист британского происхождения Кристофер Хитченс — все трое крайне активные и самые влиятельные атеисты современности — описывают собственную миссию в довольно милитарных терминах. Воспринимая ее как бескомпромиссную (чуть не сказал «священную») войну с религией и религиозностью во всех их проявлениях и видах. И вести ее они стоически намерены коли не до победного конца, то до конца своих дней уж точно.

Энергия, последовательность и упорство, с которыми эти образованные люди, в шутку прозванные прессой «всадниками апокалипсиса», отстаивают собственную и всеобщую ничтожность (сиречь тотальную материальность всего сущего) во всяком случае заслуживала бы некоторого внимания. Но если мы еще учтем литературные и ораторские таланты наших антигероев, их эрудицию и полемическое мастерство; если присовокупим, что все это обрушивается на тысячи и тысячи читателей и слушателей долгие десятилетия, — станет ясно, что феномен это серьезный, и отмахнуться от него как от мухи не выйдет. Не говоря уже о том, что христианин не может быть высокомерен.

Дарвин Христа ради

Пока атеисты видят в дарвинизме триумфальные доказательства своей правоты и неиссякаемый источник шуток над Священным Писанием, для многих верующих учение об эволюции оказалось трудным испытанием. Которое выдержали и выдерживают далеко не все.

Поначалу жупел, а ныне камень преткновения, дарвинизм неиллюзорно заставлял и заставляет многих христиан разрываться между эмпиризмом Дарвина — и сложным, многослойным, образным учением о сотворении мира; делать выбор между «Происхождением видов» и Библией. Многих, но не всех. И один из таких — признаться, редких — одиночек, кто, веруя в Единого Создателя, готов не только примириться с выпавшей на нашу долю эволюцией, но и аргументированно вписать ее в классическое богословие — профессор богословия Джорджтаунского университета, директор Центра по изучению науки и религии Джон Хот.

Хот, поразмыслив, осознал, что эволюционизм и христианство (хотя на первый взгляд такой союз не выглядит жизнеспособным) на самом деле созданы, без шуток, друг для друга. И складываются в общий пазл без малейшей казуистики. Всестороннему осмыслению дарвинизма, неодарвинизма и вообще накопившихся свидетельств современной науки в контексте христианского вероучения и посвящена фундаментальная работа Джона Хота «Бог после Дарвина», недавно вышедшая в русском переводе (М., 2011).

Разумеется, это не первая попытка примирить религию с наукой (в конце концов, и среди ученых немало интереснейших апологетов веры), но первая, насколько мне известно, столь объемно и уверенно объединяющая дарвинизм и христианство. Хот вписывает одно в другое виртуозно, не исказив ни строчки, не забыв ни о слезинке младенца (глава 8), ни даже о самой «опасной идее» дарвинизма (состоящей, по мнению Деннета, в том, что даже разум человека может быть следствием случайной комбинации молекул. На самом деле Дарвин — тщательный, скупой на обобщения эмпирик — такого допущения нигде не делал; столь жесткая окказиональность — одно из характерных следствий типично деннетовского неодарвинизма).

Бывают тексты, выпадающие из однозначных жанровых определений, и книга Хота именно такая. Для публицистики Хот слишком уважает оппонентов; для философии он слишком «перебрал» с наукой; а назовешь его труд научным, читатель посчитает книгу узкоспециальной. Меж тем любому, кто интересуется полемикой между наукой и религией; любому, кто хотел бы, оставаясь христианином, принять все ценное, что может дать наука, — «Бога после Дарвина» можно смело рекомендовать.

Выпущено русское издание очень прилично, снабжено где надо ссылками и неплохим предметным указателем, что делает книгу удобной для работы.

Невозможное возможно

Именно концепция «разумного замысла» — краеугольный камень всякого теизма — стала основным препятствием, принципиально разделившим науку и религию, безбожников и верующих. Подробно вникнув в аргументы каждой стороны, Хот убедительно доказывает неправоту обеих. Ибо ни естественный отбор, ни фактор случайности, ни грандиозная протяженность во времени (на этом триединстве и стоит, как некогда весь мир на трех китах, весь пресловутый неодарвинизм) не только не исключают присутствие Бога, но, наоборот, только они и способны показать всю панораму Творения во всем его размахе и величии, а также в ракурсе самораскрытия, свободы и Божественной любви. «Вопрос об эволюции и вере, — чеканно формулирует Джон Хот, — заключается не в том, указывает ли органическая структура мира на Бога, а в том, наполнена ли смыслом долгая история жизни» (с. 7).

Хот скрупулезно и последовательно изучает все уязвимые объекты нападений, осуществляемых наиболее «опасными» из атеистов. Перечисляет и классифицирует все наиболее типичные методы защиты богословов (отрицание, сепаратизм и альтернативное предложение самого Хота — плодотворный союз). Размышляет о христианском миросозерцании и наиболее тонких темах христианской теологии (вот некоторые: Творение, которое продолжается и сейчас; «аутопоэзис», то есть самосозидание тварного мира; самоумаление и скромность Бога — упоминаемые ап. Павлом и более поздними мистиками; и многое другое, не надуманное, не высосанное из пальца и рассмотренное, можете поверить, весьма добросовестно).

В соратники Хот выбирает Альфреда Уайтхеда и Ханса Йонаса, которые прекрасно видели безумие вульгарного материализма и тупиковость современного «научного мировоззрения» (которое философ Алвин Плантинга отлично дефинировал как «методологический натурализм»). Важны для Хота и футуристические прозрения Тейяра де Шардена — отталкиваясь от них, Хот разрабатывает целую телеологическую этику, устремленную не в прошлое или настоящее, а в будущее. Наконец, припоминает замечание Фокса Джонсона о том, что неодарвинизм суровых Деннета и Докинза, а также менее известных ревизионистов (палеонтолога Стивена Гулда, эволюциониста Уильяма Провайна и др.) по сути представляет собой «идеологический сплав, несовместимый с верой в Бога во всех ее проявлениях» (с. 35) — и сбрасывает с парохода современности воинствующих «всадников» в набежавшую волну, доказывая недоброкачественность и нежизнеспособность неодарвинизма.

Кого здесь, к сожалению, нет, так это православных авторов; из них, подозреваю, Хот читал лишь Достоевского. Что ж, эта слабость — вызов нашим богословам; возможно, что кому-нибудь из них захочется дополнить, уточнить или оспорить мысли вашингтонского теолога.

«Бог после Дарвина» состоит из десяти глав, и все ее достаточно подробные дискуссии не представляется возможным осветить здесь даже вкратце. Приведу лишь два сюжета, чтобы показать, как автору удался трюк, ранее считавшийся невыполнимым. Заметьте: удался без помощи передергиваний, заклинаний или риторических игр, а лишь благодаря логичному и ясному мышлению.

Энергия атома

Важнейшая особенность неодарвинизма — атомизм, неприятный для традиционного теистического сознания. Рассмотрим бегло, с чем его едят. Наука допускает, пишет автор, что соединение элементарных физчастиц способно обладать «эмергентными (неожиданно возникающими) свойствами», которые не проявляются на предшествующем уровне (с. 69). Однако, продолжает Хот, в глазах, по крайней мере атомистов, любые холистические или системные черты оказываются онтологически не связанными друг с другом и не представляют собой ничего другого, как «эпифеномены», то есть второстепенные производные от чисто случайных сочетаний составляющих их компонентов.

В итоге все разнообразие жизни сводится к «материи, организованной более или менее сложным образом», а это приводит к тому, что в наше время многие неглупые люди всерьез задумываются над тем, есть ли вообще что-то в живых и думающих существах, помимо атомной, молекулярной и генетической активности.

Священный мир

Еще один принципиальный пункт военных действий связан с «иерархией». Неодарвинисты отрицают иерархическое, многоуровневое представление о природе, принятое в иудаизме, христианстве и исламе (и, конечно же, не только в них). Согласно этому представлению, на самом низшем уровне — неживая природа, затем мир живых существ — растения, животные (которые уже способны что-то сознавать и чувствовать), на следующей ступени — человек с его способностью рефлексировать, распоряжаться свободой выбора, иметь этические и религиозные устремления и т. д.; наконец — минуя ангелов — над всеми уровнями бытия — недосягаемый и трансцендентный источник всякого смысла, который теистические веры называют Богом.

Современный материализм превращает эту вертикаль в горизонталь, принимая «уровень неживой материи, который ранее считался низшим» за базовую, настоящую реальность. При этом подчеркивается, что разумом материя не обладает. В итоге получаем универсум, который из нее развился, и, по идее, «тоже должен быть по существу неразумным, даже если в процессе эцолюции и возникают существа, обладающие способностью думать» (с. 68).

Такую радикальную (я бы сказал, оглупляющую) редукцию Хот связывает с сознательным отказом неодарвинистов от иерархического, или вертикального, видения мироустройства. В наше время термин «иерархия» ассоциируется с чем-то мрачным, оговаривается Хот, с каким-нибудь патриархальным гнетом, с чем-то древним, авторитарным и отжившим. Однако в действительности это греческое слово означает не что иное, как вполне конкретную концепцию — а именно, что происхождение или принцип (arche) всех вещей лежит в царстве священного (hier). Именно поэтому известные нам культы, предполагающие целесообразность космоса, содержат представление о разных — низших и высших относительно друг друга — уровнях природного и трансцендентного бытия.

«Демократически» отказываясь от иерархичности, сведя всех тварей к комбинированию неживой материи, ученые не только упустили целостность природы как явления, превышающего совокупностть собственных частей, — но также оказались вынуждены «не заметить» длительный эволюционный разрыв между образованием неодушевленных молекул и возникновением из молекул человека разумного.

Буква и дух

В современных исследованиях о генетике все чаще встречается мысль, что сложные уровни не могут быть осмыслены лишь через совокупность более простых, предшествующих. Становится понятно, что в процессе такого перевода сложного целого во множество простых частей «что-то» будет утеряно. «Это “что-то”, что будет утрачено… частично передается словом “информация”».

Это метафорический термин, уточняет Хот; однако и появление такой метафоры само по себе — «очевидный признак того, что они (ученые. — П. Г.) теперь признают хотя бы косвенно, что в природе и ее эволюции идут еще какие-то процессы, кроме простого обмена в континууме “материя—энергия”…» (с 80). Нагляднейшее свидетельство наличия информации (как закодированного смысла) можно видеть в том, как действует ДНК в живой клетке. Кажущаяся «просто химией», молекула ДНК принципиально отличается от строго детерминистских химических процессов, действующих и в ней, и в живой клетке, поскольку представлет собой не простую совокупность, а особую последовательность «букв», не сводимую к химии.

«Путь, по которому информация проникает во Вселенную, не описан ни химией, ни физикой», а если бы было иначе, то бессмысленная абракадбра ничем не отличалась бы от осмысленного текста написанного той же рукой, тем же почерком, теми же чернилами и на том же листке бумаги.

Живая вера

Казалось бы, после открытия бактерий, покорения космоса и тотальной вакцинации идеями всеобщей относительности верующим осталось лишь исчезнуть. Как динозаврам из-за изменения климата. Или превратиться в тех, кто ни во что не верит, кроме непосредственного чувственного опыта и последних научных открытий. Как тот же пресловутый Хитченс, всерьез уверенный, что наши предки понимали о Вселенной и о человеке во Вселенной меньше, чем его пятилетняя дочь, наблюдавшая фотографии «Хаббла».

Однако почему-то верующие не исчезли. Наоборот, мы видим рост их числа, видим подъем религиозности во всем мире. С чем связаны эти процессы? Отчего, вопреки успехам технологий и усилиям научных атеистов, люди все чаще возвращаются в Церковь?

Впрочем, это уже другая тема для отдельного большого разговора.

Петр ГРИНЕВ-мл.

Версия для печати

Тэги:

Атеисты