Знаете ли вы Москву?

Какая улица в столице самая длинная, где растут самые старые деревья, кто изображен на памятнике сырку «Дружба», откуда взялось название Девичье поле и в какой стране находится село Москва?

Ученье — свет

Приближается 1 сентября, день, дети снова пойдут в школу. Знаем ли мы, как и чему учились наши предки, какие у них были школы, какие учителя?

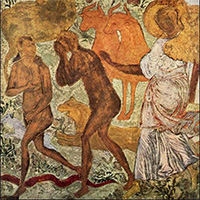

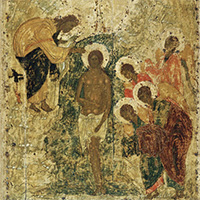

Крещение Руси

День Крещения Руси пока что не объявлен государственным праздником. Однако этот поворотный момент в истории России изменил русскую государственность, культуру, искусство, ментальность и многое другое.

Счастливые годы последней императорской семьи

Мы больше знаем о мученическом подвиге и последних днях жизни этой семьи, чем о том, что предшествовало этому подвигу. Как и чем жила августейшая семья тогда, когда над ней не тяготела тень ипатьевского дома, когда еще живы были традиции и порядки аристократической императорской России?

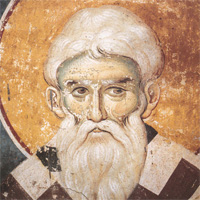

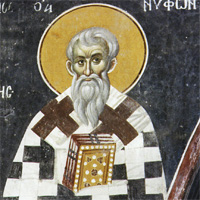

Русские святые

Кто стал прототипом героя «Братьев Карамазовых»? В честь кого из русских святых назвали улицу на острове Корфу? Кто из наших преподобных не кормил медведя? Проверьте, знаете ли вы мир русской святости, ответив на вопросы нашей викторины

Апостолы Петр и Павел: рыбак и фарисей

Почему их память празднуется в один день, где был раскопан дом Петра, какие слова из послания к Солунянам стали советским лозунгом и кто был Павел по профессии.

400-летие дома Романовых: памятные места

Ко дню России предлагаем викторину о царской династии Романовых.

Династия Романовых и благотворительность

В год

400-летия воцарения в России династии Романовых вспоминаем служение царей и цариц делам милосердия.

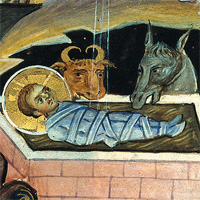

Пасха

Зачем идет крестный ход — знаете? А откуда пошел обычай красить яйца? А когда отменяются земные поклоны? Кто написал канон «Воскресения день»?

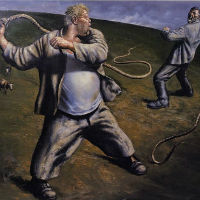

Великий пост

Проверьте себя, хорошо ли вы знаете постное богослужение.

Сретение

Рождественская викторина