|

|

|

|

|

||

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||

«Сотворение мира» в Долгопрудном

|

|||||||||||||

|

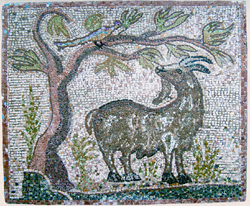

Храм Спаса Нерукотворного — на высоком береговом откосе. В XIX веке так и называли — Спас за Клязьмой. Вид отсюда на десяток километров. На переднем плане — рыбак над лункой, широкая тропинка на заснеженном поле реки. Напротив светится окнами остров. — Там живут отставные капитаны речного флота, — говорит Дима, мой провожатый. — А вон, видишь, домик. С дымком из трубы, — показывает он за церковную ограду. — Это и есть наша воскресная школа. На следующий год обещают, правда, перевести в другое, кирпичное, здание. В советское время в разоренной церкви чего только не было: от мыловарни до типографии. Храм, история которого восходит к середине XVII века, начали восстанавливать в 1991 году. А недавно на его стенах появились мозаичные иконы. «Спас Нерукотворный». «Троица». «Божия Матерь». «Преподобный Серафим». «Царь-страстотерпец» — его четырехметровую полуторатонную икону устанавливали с помощью подъемного крана. Проверка на смирение  Около воскресной школы несколько детей дошкольного возраста облепили вольеры с курами и кроликами. Внутри домика длинные лавки вдоль столов. Русская печка, расписанная детьми. На печке уложена мозаика, над ней работает в свободное время молодой алтарник. Один из столов занят большой иконой Божией Матери — она делается для Княгинина монастыря во Владимире. Повсюду камешки разных цветов и размеров, кусочки смальты — лазурной, светло-зеленой, коричневой. На ящичках подписи: «Белый», «Охра», «Зеленый», «Голубой»… И в каждом — множество оттенков. Под лавкой молотки со специальными напайками и маленькая наковаленка — на ней и бьют смальту. — Нужно отколоть строго такой кусочек, который ляжет в мозаику. Поэтому даже у взрослых поначалу руки в бинтах. То и дело по пальцам попадают, — рассказывает Дима, обе дочери которого пытались заниматься здесь мозаикой. — По пальцам, говорите? — с интересом переспрашивает женщина, вошедшая в дверь сразу за нами. — Вот что нам предстоит! Оказалось, прихожанка Ксения с шестилетней дочкой Анной только начали свою мозаику. Три дня рисовали рысь и удода. А началась их работа с того дня, когда руководитель занятий — диакон Дмитрий Котов — принес альбом византийской мозаики, и каждый выбрал себе животное или птицу. — Нарисовали рысь на огромном листе, — рассказывает Ксения. — Отец Дмитрий говорит: «Нет, мне не нравится. Она не изящная…» Нарисовали по-другому. «Нет, пятна должны иметь определенную форму. И хорошо бы, она смотрела назад». — «На марке она вперед смотрит...» — «Нет, пусть она развернется…» И действительно, сам взял, буквально одну линию ей пририсовал — и она развернулась. А еще у нашей рыси на ушах были такие мохнушки. «Нет, — говорит, — из камня это не сделаешь. И шея какая-то не та. Вырезай голову!» — «Как?!» — «Голову отрезать!..» Хорошо, Аня у меня ребенок терпеливый. Ей говорят переделать, она идет — тюк-тюк-тюк — переделала… — Так одна мозаика — на год работы, — говорит Дима… Тут в дверь врывается терпеливая Анечка: — Мама, курица яйцо снесла! Только что! Оно теплое! Куда после смерти идут души не очень злых  Местный диакон — отец Дмитрий Котов — по образованию искусствовед и художник-мозаичист. Окончил Академию художеств в Санкт-Петербурге. «Мне довелось в первом монашеском храме на Руси — Благовещенском, что в Дальних пещерах в Киево-Печерской лавре, — иконостас делать, — рассказывал он мне после занятий. — Дело в том, что в пещерном храме, основанном Феодосием Печерским, очень сырые стены, и обычные иконы быстро портятся. Решили сделать мозаику. Отец Зенон меня туда сосватал…» Но о мозаике мы говорим потом, а сейчас — молитва и учеба. Сегодня занятия только с дошкольниками — от трех с половиной лет. Молимся. Читаем половину акафиста «Слава Богу за все». И начинается урок. Не так, как это часто бывает: учитель вещает, ученики внимают. Все вкруг стола. Отец Дмитрий, большой, с пышной светлой бородой, — во главе. Даже как будто парит над столом: задает вопросы, комментирует ответы, смеется, бурно жестикулирует, при этом умудряется одновременно разговаривать с каждым. Но основное рассказывают дети. Речь о Родительской субботе. — Что происходит с душой человека после того, как он умер? — спрашивает отец Дмитрий. — Кто знает? — Души очень злых людей идут к дьяволу, — говорит Устинья, серьезная девчушка четырех лет. — А души не очень злых… — Да-да, очень интересно, куда же идут души не очень злых? — удивляется такому повороту учитель. — Тоже к дьяволу. А души очень добрых идут к Богу… «Ночные яблоки, наверное, вкуснее?»  «Книжку мы издаем, — рассказывает отец Дмитрий после обсуждения посмертных маршрутов. — Дети сами нарисовали и сами рассказы написали». Он показывает всем большие цветные фотографии рисунков. Золотой кулич со свечой, обведенный толстым черным контуром. «Черный — это напоминание о посте, — объясняет отец Дмитрий. — Но весь рисунок какой радостный, а? Солнечный! Золотой желтый фон с красной скатертью, с зелеными листьями и сережками распустившейся вербы. Кулич – величественный, как храм. Работа монументальная! Не каждый художник смог бы сказать о Пасхе так много, как ребенок». На другом рисунке — девочка с яблоком и жираф. «Отвергнутая жертва. Она ему яблоко протянула, а он понюхал и ушел». А вот буйвол. «Митя выбрал его в коллекции марок. Рисовал, конечно, по-своему. Но буйвол все-таки животное несколько агрессивное, и, когда Митя его нарисовал, мы с ним поняли, что эту агрессивность надо как-то укротить. Митя сам нашел неожиданное решение — взял и посадил на буйвола пару попугаев. Попугаи получились большие, и буйвол сразу как-то присмирел и перестал казаться опасным….» Самый счастливый рисунок назывался так: «Яблоки под луной. Ночные яблоки, наверное, вкуснее?» Потом дети сочиняли сказки. Отец Дмитрий давал завязку и просил продолжить. «Дети пусть рассказывают, а взрослые записывайте — при этом от себя не вставляйте ни одного слова». Вот что сочинила, например, Устя: «Жили журавлик, уточка и дрофа на крыше в деревне. И журавлик полетел на юг. Уточка тоже полетела. А дрофа пешком пошла. Потом на кораблике поплыла и приплыла на юг. А журавлик и уточка хвастались по дороге, кто лучше летает, и поссорились. А дрофа была добрая и мирная. Она не умела летать, но Господь ей дал доброту. И она первая на юг попала». Живой плоский мир  После Закона Божиего обычно проходят занятия мозаикой. Часа по три. В субботу и дополнительно в четверг. Дети к рисунку подбирают камешки. Самых разных цветов мрамор и другие камни со всего мира, от которых ребята откалывают кусочки для своих мозаик, дает расположенный рядом камнеобрабатывающий комбинат. А смальту в России сейчас не производят. Приходится использовать итальянскую — очень дорогую. Отец Дмитрий рассказывает: — У мозаичиста плоскостное мышление. Стенка, все распластано. Мера условности очень серьезная. Есть намек на объем — один-два ряда полутени, и все. Другое дело, что в эту плоскость вводится очень много цветов. В Киевской Софии я насчитал 16-18 оттенков золота. И потом, ведь каждый камешек имеет свой поворот. Ни один камень нельзя положить ровно. Мозаику не передашь фотографией во всей полноте. Живопись мастера передают, иконопись. А мозаику невозможно, потому что игра цвета, золота, поворот камешков… Это очень живое искусство. Непосредственное. — С каких лет начинают ребята заниматься мозаикой? Отец Дмитрий показывает обложку одного из календарей с работами учеников школы. — Вот мальчик в четыре года делал. Смотрите, какая живая кладка. У детей наитие, как у древних. Мы, конечно, им технику показываем, но многие элементы мозаики — например, «вкрапления» и «горизонтали» — они все равно по-своему делают. — А у вас дети только вашего прихода? — Нет, есть и из других храмов. И из другого города — из Лобни. — А почему в подписях к работам только имена и возраст? — Чтобы человек не драл нос. Это ведь наше общее дело. Собирается «Сотворение мира» на стенах трапезной на втором этаже Спасского храма — вокруг мозаичной иконы Божией Матери, подаренной художниками Свято-Тихоновского института. — Дети не должны иконы делать. Это все равно что новоначального монаха поставить епископом. Икона — это «богословие в красках». А детям богословствовать рано. Хотя молиться они могут иногда лучше взрослых, — отвечает отец Дмитрий на мой последний вопрос. — Ребят надо развивать: учить композиции, рисунку. Вкус прививать. Способность видеть красоту. Есть ребята, которые у меня занимались, а теперь стали настоящими художниками — один в 24 года уже храмы расписывает. Но и здесь, в школе, если что-то у них получается — сначала попадает в календарь, а потом монтируется в стену. Навсегда. Андрей КУЛЬБА

Код для размещения ссылки на данный материал: Как будет выглядеть ссылка: |

|||||||

|

Реклама

Изготовление куполов, крестов

Сталь с покрытием нитрид титана под золото, медь, синий. От 2000 руб. за м2

www.t2000.ru

Знаете ли вы Москву?

Какая улица в столице самая длинная, где растут самые старые деревья, кто изображен на памятнике сырку «Дружба», откуда взялось название Девичье поле и в какой стране находится село Москва?

Ученье — свет

Приближается 1 сентября, день, дети снова пойдут в школу. Знаем ли мы, как и чему учились наши предки, какие у них были школы, какие учителя?

Крещение Руси

День Крещения Руси пока что не объявлен государственным праздником. Однако этот поворотный момент в истории России изменил русскую государственность, культуру, искусство, ментальность и многое другое.

Счастливые годы последней императорской семьи

Мы больше знаем о мученическом подвиге и последних днях жизни этой семьи, чем о том, что предшествовало этому подвигу. Как и чем жила августейшая семья тогда, когда над ней не тяготела тень ипатьевского дома, когда еще живы были традиции и порядки аристократической императорской России?

Русские святые

Кто стал прототипом героя «Братьев Карамазовых»? В честь кого из русских святых назвали улицу на острове Корфу? Кто из наших преподобных не кормил медведя? Проверьте, знаете ли вы мир русской святости, ответив на вопросы нашей викторины

Апостолы Петр и Павел: рыбак и фарисей

Почему их память празднуется в один день, где был раскопан дом Петра, какие слова из послания к Солунянам стали советским лозунгом и кто был Павел по профессии.

400-летие дома Романовых: памятные места

Ко дню России предлагаем викторину о царской династии Романовых.

Династия Романовых и благотворительность

В год

|

Новости милосердия.ru

|

Перепечатка материалов сайта в интернете возможна только при наличии активной гиперссылки на сайт журнала «Нескучный сад».

Перепубликация в печатных изданиях возможна только с письменного разрешения редакции.

Перепубликация в печатных изданиях возможна только с письменного разрешения редакции.